Dans la nuit du 15 au 16 juin 2020, une bataille rangée éclate sur les sommets de l’Himalaya entre les forces armées chinoises et indiennes au sein de la vallée de Galwan. Les soldats se battent armés de bâtons et de barres de fer pendant plusieurs heures, à 4200 mètres d’altitude. Le bilan est d’une vingtaine de morts et chaque pays réagit en envoyant jusqu’à 50 000 soldats par camp pour garder sa frontière. Cette situation semble partiellement se résoudre en octobre 2024 après la conclusion d’un accord de désengagement à la suite d’une rencontre entre Xi Jinping et Narendra Modi au cours d’un sommet des BRICS.

Entre avril et mai 2025, Inde et Pakistan connaissent leur confrontation militaire la plus intense depuis le début du vingt-et-unième siècle dans la région du Cachemire. L’escalade est déclenchée le 22 avril par un attentat terroriste dans le Cachemire indien par un groupe islamiste, accusé par l’Inde d’être soutenu par le Pakistan. L’Inde choisit de répliquer en ciblant des infrastructures au Pakistan et en réponse des bases aériennes indiennes sont bombardées, jusqu’au cessez-le-feu du 10 mai, négocié avec l’aide des Etats-Unis. Le Cachemire est de facto depuis leur partition en 1947 divisé entre l’Inde et le Pakistan, ce qui a déjà mené à plusieurs conflits au cours du XXe siècle.

Ces deux affrontements récents ont révélé la fragilité de la stabilité entre puissances frontalières dans les chaînes montagneuses d’Asie Centrale. Ils soulèvent la question des enjeux stratégiques qui poussent les puissances locales à vouloir contrôler l’Himalaya ou le Cachemire, à s’implanter sur des territoires éloignés de la mer et souvent peu densément peuplés, par exemple dans le cas de l’Aksai Chin ou du Tibet qui compte trois millions d’habitants dans la région autonome chinoise pour moins de trois habitants au km².

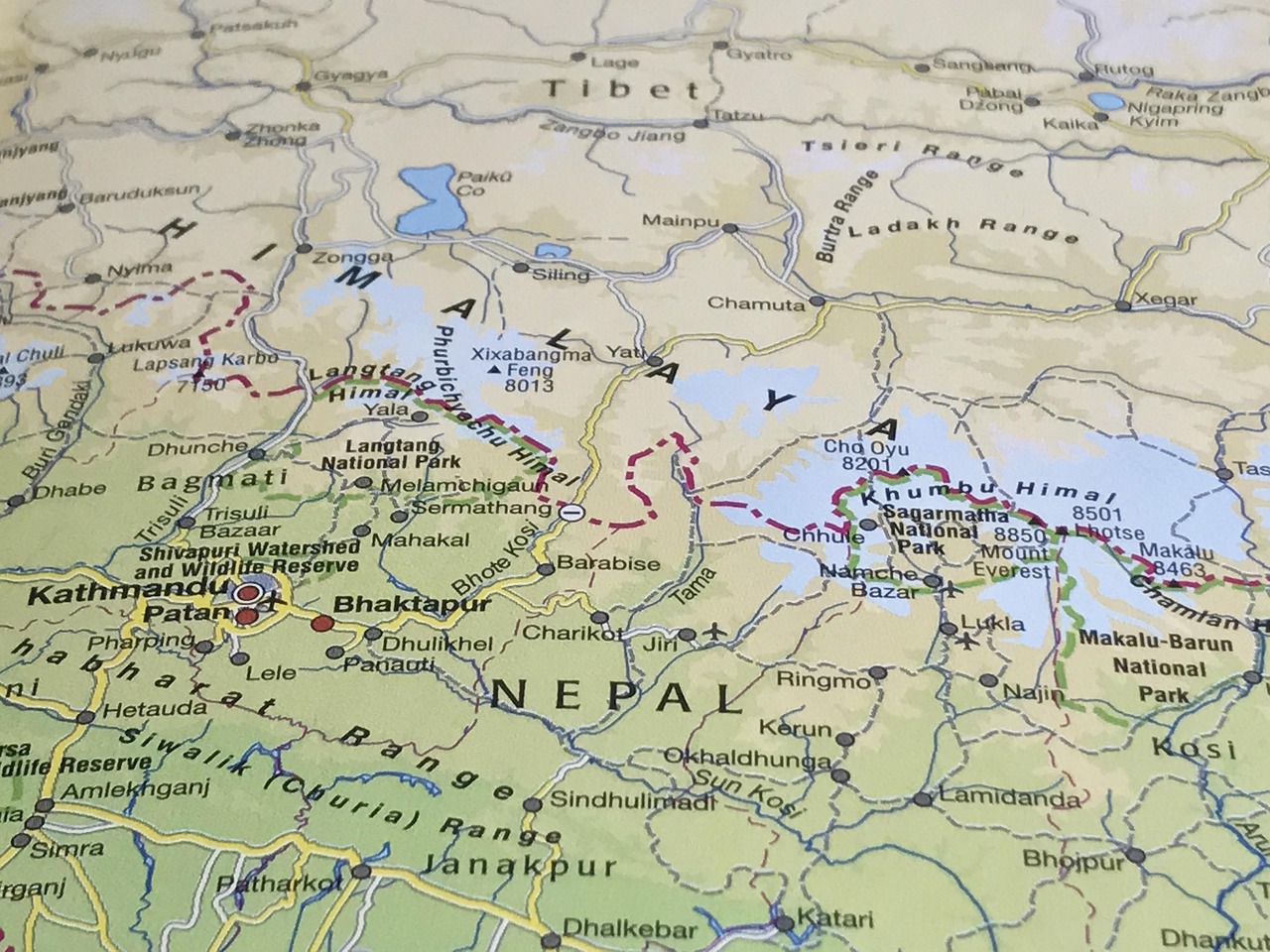

L’Himalaya est une chaîne de montagnes de 2400 km située en Asie Centrale. Elle accueille le célèbre Everest (8 848 mètres d’altitude), plus haut sommet terrestre. A l’Ouest, les montagnes se prolongent dans les massifs du Pamir, du Karakoram et de l’Hindu Kush. Cet ensemble de montagnes d’Asie Centrale accueille l’ensemble des sommets de plus de 8000m, défis reconnus pour les alpinistes, d’où son surnom de toit du monde. Entre les chaines de l’Himalaya, du Karakoram et de l’Hindou Kouch se trouve la région du Cachemire, dont la souveraineté est disputée. Il s’agit donc d’une zone au cœur de l’Asie dans laquelle cohabitent trois puissances importantes: la Chine, l’Inde et le Pakistan. Sur le plan démographique, la Chine et l’Inde sont les deux pays les plus peuplés au monde, avec respectivement 1,438 et 1,411 milliards d’habitants. Le Pakistan suit à la cinquième place avec 242 millions d’habitants. Ce sont aussi des puissances militaires, toutes détentrices de l’arme atomique. Enfin sur le plan économique, la Chine est une puissance économique et industrielle, désormais stagnante mais toujours prédominante à l’échelle du monde, l’Inde affichant de son côté une croissance plus importante malgré son retard relatif.

Enfin, on trouve également dans la région des pays d’un moindre rang, le Népal et le Bhoutan, bien moins puissants que leurs voisins, mais conservant une certaine importance dans la mesure où ils sont pris entre l’Inde et la Chine et peuvent agir comme des espaces de compétition ou de séparation.

Les frontières entre ces différents pays ont fluctué au cours de l’Histoire. La frontière entre l’Inde et la Chine est en partie un legs colonial car les deux pays sont séparés à l’Est par la ligne McMahon, établie en 1914, originellement pour tracer la frontière entre l’Inde et le Tibet, qui avait notamment été envisagé par les Britanniques comme un pays tampon entre les deux Etats. Cependant après l’invasion du Tibet par la Chine en 1951, les deux rivaux se retrouvent face à face au cœur des montagnes himalayennes. Or, la Chine refuse de reconnaitre la ligne Mac-Mahon comme délimitation légitime. De plus, elle prend progressivement le contrôle de l’Aksai Chin, une région du Cachemire revendiquée par l’Inde en vertu de la ligne McMahon, au cours des années 50, s’invitant donc dans cette zone déjà au centre des disputes entre Inde et Pakistan. En 1962, une courte guerre se déclenche entre les deux pays, remportée par la Chine sur le plan militaire. La Chine impose définitivement son contrôle sur l’Aksai Chin. A l’autre extrémité des montagnes l’Inde conserve la région de l’Arunachal Pradesh où s’est aussi déroulé le conflit, mais qui lui est rendu par la Chine.

Finalement, un traité est signé entre les deux pays en 1993, l’Inde acceptant désormais de considérer la ligne de contrôle réel (ou LAC – Line of Actual Control) comme démarcation effective avec son voisin. Cependant cet accord ne mit pas fin aux confrontations, bien qu’elles ne soient pas nécessairement violentes. En 2013, une patrouille chinoise s’installa dans une zone accordée à l’Inde selon le traité de 1993, mais les négociations se déroulèrent de manière pacifique, malgré la proximité entre des patrouilles indiennes et chinoises. Cependant, en 2020, éclate la violente escarmouche évoquée en introduction, preuve que ces points de contacts entre Inde et Chine restent des zones de tension.

La compétition se déroule aussi indirectement au sein des pays enclavés entre la Chine et l’Inde. Ainsi, lors de la guerre civile népalaise qui a lieu entre 1996 et 2006, la Chine soutient la monarchie et l’Inde les rebelles maoïstes. L’expansion de la Chine a également lieu au Bhoutan, où par l’intermédiaire de la création de villages au sein des frontières bhoutanaise, colonisés par des Chinois, un phénomène qui a d’ailleurs aussi lieu au Tibet. Pour le cas du Bhoutan, l’Inde est préoccupée par l’expansion chinoise et les deux pays s’y sont affrontés sur le plateau du Doklam en 2017. Le Bhoutan est en effet dépendant sur le plan militaire et diplomatique de son voisin : son armée est formée par l’armée indienne et un traité de 1949 établit qu’il est protégé par l’Inde et que cette dernière « guide » sa politique étrangère. Il ne peut s’opposer seul face aux incursions et installations chinoises et choisit donc de ne pas y réagir sans l’appui de l’Inde.

La chaîne de l’Himalaya est donc à la croisée de plusieurs puissances locales, mais reflète également des partenariats et des rivalités sur des échelles plus grandes. Pendant la guerre froide, les USA utilisèrent ainsi leur partenariat avec le Pakistan pour infiltrer en Chine des indépendantistes tibétains et soutenir leur résistance par voie aérienne. Ensuite, l’Inde est aujourd’hui un partenaire important des Etats-Unis, ce qu’elle considère nécessaire pour faire face à ses voisins chinois et pakistanais qui semblent plus proches. De leur côté les Etats-Unis cherchent depuis leur pivotement stratégique vers l’Indopacifique, entamé sous l’ère Obama, à limiter l’ascension de la Chine. Depuis 2007, l’Inde est intégrée au QUAD (Dialogue

Quadrilatéral pour la sécurité), un groupe de coopération avec le Japon, l’Australie et les Etats-Unis ayant pour but d’encadrer la Chine. A l’inverse le Pakistan s’est largement rapproché de la Chine pour pallier à la menace de l’Inde : La Chine y est le premier exportateur d’armes (Le Pakistan s’est défendu en 2025 avec des avions chinois) et les deux pays sont partenaires dans la construction de corridors économiques. Cela n’empêche pas le Pakistan d’être un partenaire de longue date des Etats-Unis (qui ont affiché leur neutralité dans l’escalade de 2025), même si le rapprochement avec Pékin complique cette relation.

De plus, la région dispose de quelques ressources minières qui peuvent être développées. La présence humaine dans certaines vallées de l’Himalaya a aussi des intérêts plus logistiques : par sa position au centre de l’Asie, elle peut être une tête de pont pour les routes commerciales de la Belt & Road Initiative (les nouvelles routes de la soie) de la Chine. Le col de Karakoram est lui le point d’entrée du Corridor économique Chine-Pakistan. La région de l’Aksai Chin, sous contrôle de la Chine, joue un rôle important pour son contrôle du Tibet, par exemple en reliant sa partie occidentale au Xinjiang situé au nord. Cela implique aussi des stratégies spécifiques pour défendre la zone et les deux pays investissent par exemple dans des infrastructures pour approvisionner leurs défenses : on peut citer le tunnel de Sela dont la construction est achevée par l’Inde en 2024.

L’avenir du Tibet est aussi un enjeu géopolitique important : Officiellement une région autonome au sein de la Chine, cette dernière y réprime l’opposition. La région historique a été morcelée au sein de plusieurs provinces et est en cours de colonisation par les populations chinoises. On peut toutefois noter que le Tibet historique et la population tibétaine se retrouvent également hors du territoire de la République populaire. L’Inde a par le passé reconnu la souveraineté chinoise sur ce territoire mais joue un jeu ambigu vis-à-vis de cette région. Pour commencer, elle accueille l’Administration centrale tibétaine en exil ainsi que la plus forte diaspora tibétaine au monde. De l’autre côté, la répression des minorités est montée en puissance sous Xi Jinping. La Chine s’inquiète notamment d’une nomination d’un nouveau dalaï-lama sur lequel elle n’aurait pas d’emprise.

L’Himalaya et les autres régions montagneuses environnantes sont également impactés par le changement climatique, en étant particulièrement exposée à l’érosion glaciaire et sensibles aux risques d’inondations ou de sécheresses. Le Pakistan a déjà souffert d’importantes inondations en 2022. Or le retrait de l’Inde de l’accord de partage des eaux pourrait se révéler dangereux si elle choisit d’influer sur le débit d’eau se dirigeant vers le Pakistan.

Finalement on peut évoquer les enjeux liés au soft power en Himalaya. La Chine a par exemple récupéré la notion de « troisième pôle », notamment afin de justifier son intérêt pour les deux autres, certaines cartes utilisées par des géographes chinois mettant ainsi en lumière l’alignement entre Arctique, Himalaya et Antarctique. De plus la Chine en fait un parallèle avec son ambition de devenir un « troisième pôle culturel » mondial. Cette appellation est aussi instrumentalisée par l’Inde et par le gouvernement du Tibet en exil qui s’en saisit pour rappeler sa présence au reste du monde, comme lorsque le Dalaï-Lama évoque le « troisième pôle » dans son discours à la COP 26 de Glasgow en 2021. A l’inverse la Chine souhaite diminuer la reconnaissance internationale du Tibet et cherche donc à promouvoir l’emploi du nom « Xizang » en remplacement à l’international.

En conclusion, les chaines montagneuses d’Asie centrale sont le théâtre de rivalités anciennes et actuelles, liées à des enjeux militaires, économiques, hydriques et culturels. La compétition sino-indienne s’étend aux pays tampons comme le Népal et le Bhoutan, tandis que le Cachemire reste au cœur du conflit indo-pakistanais. L’exploitation des ressources, la gestion de l’eau et les ambitions territoriales renforcent les tensions. Enfin, les rivalités s’expriment aussi dans le domaine du soft power et sont exacerbées par le changement climatique. Comme évoqué en introduction, Chine et Inde ont su s’entendre en 2024 pour régler pacifiquement leur différend concernant leur frontière himalayenne. Toutefois la colonisation chinoise des territoires himalayens se poursuit, et pourrait refaire surgir des tensions à l’avenir. Le futur de

la région sera donc déterminé par la capacité des puissances en présence à maintenir le fragile équilibre qui leur permet de coexister dans les montagnes, avec ou sans médiation extérieure venant d’autres pays. Aux enjeux évoqués dans cet article s’ajouteront cependant également les dynamiques nationales qui peuvent pousser les dirigeants des pays impliqués vers des comportements bellicistes ou ouverts au dialogue, et qui seront donc également déterminantes pour l’avenir de la région et du monde.

Maxime D.

Bibliographie :

Ouvrages :

- Joshi, Manoj. 2022. Understanding the India–China Border. Hurst Publishers.

- S Mahmud Ali, S. Mahmud Ali. 2019. Cold War in the High Himalayas. 1re éd. Routledge.

Articles de revue :

- Alexeeva, Olga V., et Frédéric Lasserre. 2022. « Le concept de troisième pôle : cartes et représentations polaires de la Chine ». Document. Géoconfluences. École normale supérieure de Lyon. ISSN : 2492-7775. octobre 2022. https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/articles-scientifiques/troisieme-pole.

- Bhushal, Ramesh. 2015. « First Water Atlas of the Himalayas Launched in Paris ». Dialogue Earth (blog). 11 décembre 2015. https://dialogue.earth/en/water/water-map-himalayas/.

- Da Lage, Olivier. 2025. « Inde – Pakistan : un réel retour à l’apaisement ? » IRIS (blog). 19 mai 2025. https://www.iris-france.org/inde-pakistan-un-reel-retour-a-lapaisement/.

- Pinguet, Laurent. 2018. « Tensions en Himalaya : Toute une montagne ». IRIS, Asia Focus, https://www.iris-france.org/115707-tensions-en-himalaya-toute-une-montagne/.

Articles de presse :

- Beyer, Cyrille. s. d. « 1962, la guerre sino-indienne à l’origine du conflit actuel | INA ». ina.fr. Consulté le 12 juin 2025. https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/1962-la-guerre-sino-indienne-a-l-origine-du-conflit-actuel.

- Courrier international. 2021. « Village par village, la Chine grignote le territoire du Bhoutan », 13 mai 2021. https://www.courrierinternational.com/article/himalaya-village-par-village-la-chine-grignote-le-territoire-du-bhoutan.

- Dalmais, Matthieu. 2022. « Le Népal et l’Inde s’associent pour de l’Hydroélectrique – energynews ». 18 mai 2022. https://energynews.pro/le-nepal-et-linde-sassocient-pour-de-lhydroelectrique/.

- Landrin, Sophie. 2024. « L’Inde et la Chine poursuivent leur « désengagement » dans l’Himalaya », 1 novembre 2024. https://www.lemonde.fr/international/article/2024/11/01/l-inde-et-la-chine-poursuivent-leur-desengagement-dans-l-himalaya_6371178_3210.html.

- Mermilliod, Séverine. 2025. « Chine : ce projet de plus grand barrage au monde qui soulève l’inquiétude de l’Inde – L’Express ». 27 janvier 2025. https://www.lexpress.fr/monde/asie/chine-ce-projet-de-plus-grand-barrage-au-monde-qui-souleve-linquietude-de-linde-VIAMBA3UMFHBLCLG3HM3U3NY2M/.

- Thibault, Harold. 2024. « La Chine approuve un projet de barrage géant au Tibet », 27 décembre 2024. https://www.lemonde.fr/planete/article/2024/12/27/la-chine-approuve-un-projet-de-barrage-geant-au-tibet_6469838_3244.html.

Source institutionnelle/primaire :

- « The Office of His Holiness The Dalai Lama ». s. d. The 14th Dalai Lama. Consulté le 30 mai 2025. https://www.dalailama.com/news/2021/his-holiness-the-dalai-lamas-message-to-cop26.

- Ligue des Droits de l’Homme : « “Malheureuse maladresse” : le Quai Branly cessera d’utiliser le terme “Xizang” pour parler du Tibet – LDH ». 2024. 3 octobre 2024. https://www.ldh-france.org/malheureuse-maladresse-le-quai-branly-cessera-dutiliser-le-terme-xizang-pour-parler-du-tibet/.