Le narcotrafic et la délinquance organisée ont été une menace constante pour l’Amérique latine pendant des décennies, déclenchant une lutte féroce entre les forces de l’ordre et les groupes criminels qui cherchent à obtenir des bénéfices illicites à travers la production, le trafic et le commerce de drogues. Ce problème, loin d’être local, comprendre un défi transnational qui met à l’épreuve la capacité de réponse des États et les initiatives multilatérales. Le but de cet article est d’analyser l’histoire des efforts dans cette lutte, la situation actuelle de cette problématique inquiétante et les réactions possibles.

La véritable ampleur du problème du narcotrafic est alarmante.

Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), l’Amérique latine est le premier fournisseur de cocaïne. La Colombie, le Pérou et la Bolivie détiennent le monopole de la production de la feuille de coca, avec 90% du volume mondial, et le trafic s’étend à toute l’Amérique centrale et aux Caraïbes, en particulier au Mexique, au Venezuela et en Equateur. En 2022, la quantité de cocaïne saisie s’est stabilisée à un niveau record de 2 000 tonnes, et le blanchiment d’argent issu du trafic de drogue à l’échelle global est estimé à correspondre à environ 2,7% du PIB mondial.

Les cartels de la drogue ont réussi à étendre leur contrôle sur de vastes territoires, è corrompre les institutions publiques et à utiliser une violence extrême afin de protéger leurs intérêts. Dans pays comme le Mexique, le Guatemala, le Salvador, et l’Equateur, ils ont surpassé la capacité de réponse du gouvernement, devenant des structures quasi-étatiques qui dominent d’importantes zones géographiques.

La spirale de violence a coûté la vie à centaines de milliers de personnes, avec un taux moyen de 20 homicides pour chaque 100 000 habitants en 2023 dans la région. Autrement dit, l’Amérique latine représente 8% de la population mondiales mais le 37% des homicides dans le monde, dont entre 65% et 80% sont attribuables aux groupes criminels. En plus, le narcotrafic s’est rapidement diversifié vers d’autres activités illicites telles que le commerce des armes, le trafic d’êtres humains ou l’extorsion.

Les conséquences ont été dévastatrices, avec un fort impact social, politique et économique qui a sapé la gouvernabilité démocratique. Ainsi, l’État de droit, le respect des Droits de l’Homme et la capacité des gouvernements à garantir la sécurité de leurs citoyens ont été largement affaiblis.

Révision historique des efforts en la lutte contre le narcotrafic

La lutte contre le narcotrafic en Amérique latine a de profondes racines historiques qui remontent au XXe siècle. Même si ce phénomène a toujours été présent dans la région, les efforts pour le contrecarrer ont évolué avec des stratégies et des approches différentes selon les nouvelles tendances, politiques et défis.

Durant la décennie des années soixante-dix, le trafic de drogues a commencé en Colombie avec l’essor des cultures de cannabis, suivi par d’autres pays andins comme le Pérou ou la Bolivie. Cette période, connue comme la « bonanza marimbera », répondait à la demande croissante de marijuana après la guerre du Viêt Nam et les mouvements de la contre-culture aux États-Unis. En réponse, les États-Unis ont impulsé une stratégie d’interdiction militaire et d’éradication des cultures, avec peu de succès et des tensions diplomatiques.

Dans les années quatre-vingt, de puissants cartels colombiens, comme celui de Medellín ou celui de Cali, ont créé des routes d’exportation de drogue depuis la Colombie vers les États-Unis. Ainsi, les Caraïbes, le Honduras, le Panama et le Mexique sont devenus des centres d’opérations pour les cartels colombiens. L’Amérique centrale est alors passée sous le contrôle d’alliances entre trafiquants locaux et cartels étrangers. Leurs affrontements brutaux ont catapulté la « guerre contre la drogue » à de nouveaux niveaux de violence, entraînant la militarisation du conflit.

La décennie des années quatre-vingt-dix a poursuivi cette approche punitive et militarisée, intensifiant la persécution des grands capos, comme avec la capture de Pablo Escobar et le démantèlement du cartel de Cali en Colombie. Ce vide de pouvoir a favorisé la fragmentation des cartels en cellules plus petites et plus violentes. Les cartels mexicains ont alors pris le relais du monopole du narcotrafic. Des bandes comme Sinaloa ou le cartel du Golfe ont contrôlé les affaires, de l’Amérique centrale jusqu’aux États-Unis.

À partir des années 2000, la Colombie a réussi à réduire les cultures de coca, mais le problème s’est déplacé vers d’autres pays comme le Mexique, où la violence liée au crime organisé a augmenté. La stratégie de sécurité dirigée par les États-Unis, connue sous le nom d’Initiative Mérida, a tenté de fermer la route du narcotrafic vers le nord.

Dans la décennie 2010, le narcotrafic a commencé à être abordé de manière plus intégrale, avec des stratégies de prévention, de traitement et de coopération internationale. Ces efforts se sont intensifiés avec la création de mécanismes comme l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organisation des États Américains (OEA).

Après plus d’un demi-siècle de lutte, de nouveaux paradigmes et solutions s’imposent, tels qu’une légalisation progressive de certaines drogues, leur dépénalisation et leur régulation. Il a été démontré que les menaces et les punitions sont un faux remède pour combattre cette expansion, car elles contribuent à détruire le tissu social. La situation actuelle du narcotrafic en Amérique latine reste une préoccupation majeure pour la région et le monde, avec des transformations alarmantes. Les réseaux criminels se sont étendus à des pays traditionnellement moins touchés par la violence liée au narcotrafic, comme le Costa Rica et l’Équateur.

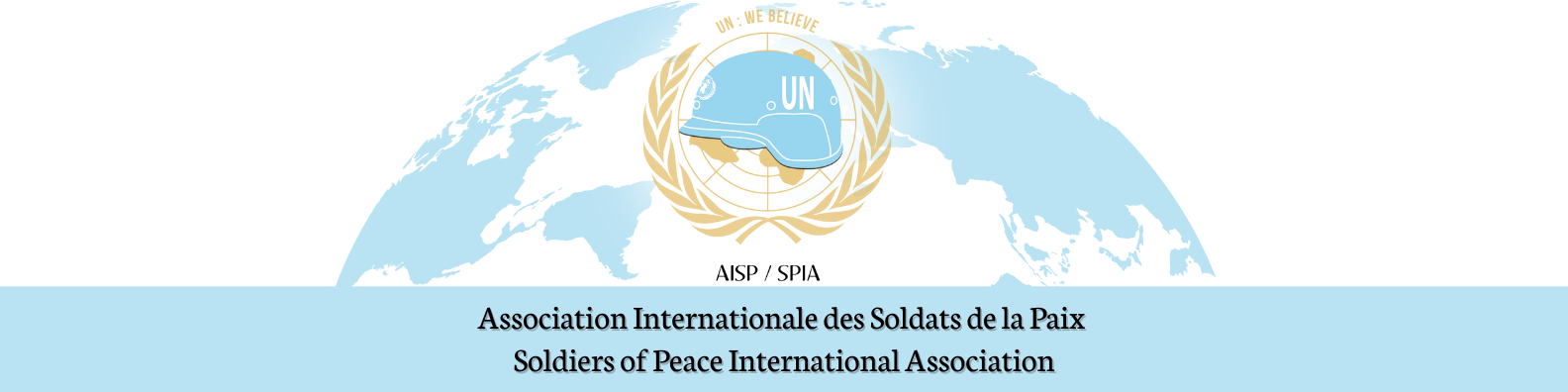

Manœuvre maritime d’exportation de la cocaïne depuis l’Équateur vers les marchés nord-américains et européennes réalisé par Ronan Kerbiriou, janvier 2024, pour Diploweb.com

Costa Rica, “la Suisse de l’Amérique centrale”, un paradis touristique devenu un centre d’exportation de cocaïne vers l’Europe

Le Costa Rica, un pays avec police mais sans armée, court le risque de devenir facilement en un narco état. Bien que jusqu’à récemment il se maintenait comme une exception sûre, Costa Rica a commencé à subir les effets dangereux de la pénétration des cartels mexicains, en particulier celui de Sinaloa et celui de Jalisco Nueva Generación. Ces groupes infiltrent les forêts tropicales, qui couvrent un quart du territoire costaricien, afin de trouver de nouveaux itinéraires de trafic pour échapper aux autorités.

La grande différence entre les ressources dont dispose la police et celles dont disposent, les trafiquants de drogue place les forces de l’ordre dans une position de vulnérabilité et de faiblesse. Pour cette raison, même l’Office antidrogue français a dispensé une formation à San José dans le cadre du programme français ALCORCA (Appui à la lutte contre le crime organisé dans la région Caraïbe), où ses experts ont présenté des techniques d’enquête avancées, des méthodes d’identification des infiltrés et de gestion des ressources humaines aux forces armées de plusieurs pays caribéens.

Connu pour être une destination touristique réputée avec sa devise nationale « Pura vida », le Costa Rica connaît aujourd’hui une explosion de la violence, qualifiée par le ministre de la Sécurité publique comme une « mexicanisation de la violence ». Plus de 70% des assassinats et disparitions forcées dans la région sont attribués au narcotrafic et 340 organisations consacrées aux rentes illégales ont été identifié. En parallèle, la corruption reste un facteur clé facilitant l’implantation des groupes narcotrafiquants, avec la participation de responsables politiques et de fonctionnaires publics dans le trafic de drogues.

Depuis la Colombie et les pays andins, la drogue arrive par bateau ou à bord de sous-marins artisanaux, dans 70 % des cas par la côte pacifique. Ensuite, la cocaïne est transportée par voie terrestre par des groupes locaux jusqu’aux ports de la côte atlantique, pour être après réexportée vers l’Europe par paquebot, dissimulée dans les caisses de produits agricoles du pays, notamment ses deux fruits phares : l’ananas et la banane. 21 tonnes de cocaïne ont été saisies au Costa Rica en 2023. Mais la cocaïne n’est plus la seule préoccupation pour les Costariciens : le fentanyl est également arrivé. C’est pourquoi le FBI (Federal Bureau of Investigation) et la DEA (Drug Enforcement Administration) vont coopérer avec le gouvernement costaricien à travers une convention de collaboration visant à renforcer les actions opérationnelles contre les bandes criminelles transnationales.

Equateur, entre le Pérou et la Colombie, d’un couloir pacifique à un épicentre du chaos déclenché par les groupes narcotrafiquants

Le petit Équateur, autrefois réputé pour être un pays andin si tranquille, est devenu en une décennie le premier exportateur mondial à la fois de bananes et de cocaïne. Sa situation géographique est stratégique :couvert à l’est par l’épaisse forêt amazonienne, avec une longue façade maritime sur l’océan Pacifique au nord et à l’ouest, et faisant frontières avec le Pérou au sud et la Colombie au nord-est, ces deux derniers étant les principaux producteurs mondiaux de cocaïne. Cette position est une aubaine pour l’exportation de drogues vers les États-Unis et l’Europe, notamment depuis le port de Guayaquil.

La majorité de la cocaïne transitant par l’Équateur est dissimulée dans des conteneurs de produits agricoles, principalement des bananes. Seulement 20 % de ces conteneurs sont inspectés par les douanes. La drogue ne reste généralement pas plus d’une semaine sur le territoire équatorien. Les trafiquants utilisent une stratégie appelée « contaminación », qui consiste à introduire la drogue dans des cargaisons légales. Quatre modes opératoires existent : pendant le chargement, directement sur le site d’expédition ; sur la route, en arrêtant un camion pour menacer ou soudoyer le chauffeur ; au port, avec la complicité de dockers corrompus ; et enfin en mer, en introduisant la drogue à bord après le départ du port, à l’insu du transporteur.

L’infiltration des cartels mexicains et colombiens, combinée à l’émergence de bandes locaux comme Los Choneros (soutenus par le cartel de Sinaloa) et Los Lobos (liés au cartel de Jalisco Nueva Generación et à la mafia albanaise), a déclenché une violence sans précédent. Ces groupes sont passés du statut de simples bandes à celui d’organisations criminelles structurées, notamment après la signature de l’accord de paix en Colombie, qui a entraîné l’installation en Équateur de dissidents des FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie), financés en grande partie par le trafic des drogues.

D’une part, Los Choneros sont le groupe criminel historique du pays, avec leur bras armé, les Chones Killers, qui ont transformé des villes comme Durán en champs de bataille face à leurs gans rivaux comme les Latin Kings. De l’autre part, Los Lobos se distinguent par leurs alliances internationales, leurs pratiques d’extorsion, l’exploitation illégale de mines d’or, ainsi que par les massacres en prison, facilités par la corruption des autorités pénitentiaires. Le taux d’homicides a triplé en deux ans, de 14 pour 100 000 habitants en 2021 à 44 pour 100 000 habitants en 2023. L’analyste Equatorien en violence, criminalité et sécurité, Daniel Portón, traite la situation d’Equateur de parallèle avec les années 1980 ou 1990 en Colombie.

En réponse, le président Daniel Noboa a déclaré l’état d’urgence à cause d’un « conflit armée interne », a déployé l’armée et a désigné 22 organisations criminelles comme « terroristes ». Malgré cette militarisation généralisée visant à préserver la démocratie équatorienne, le pays devient de moins en moins gouvernable. Toutefois, il bénéficie du soutien de l’administration Trump pour renforcer la coopération bilatérale contre le narcotrafic.

De la répression à la prévention : comment facer au narcotrafic ?

L’expansion des groupes narcotrafiquants doit être affrontée comme s’il s’agissait d’une épidémie. Il faut en comprendre les chaînes de transmission de cette maladie sociale, c’est-à-dire identifier les groupes vulnérables et les principaux vecteurs de contagion. En d’autres termes, il est nécessaire de prendre des mesures profondes de réarmement du système dès la racine.

Cela impliquerait de réviser les normes et les procédures utilisées jusqu’à présent, souvent inefficaces, contre le narcotrafic, et de renforcer chaque maillon de la chaîne en augmentant les incitations positives tout en réduisant les marges pour la corruption. De même, il faudrait changer la vision de la violence adoptée par les gouvernements : ne plus la considérer comme une réponse irrationnelle et barbare propre à des criminels sans scrupules, mais comme l’unique voie exprimée par certaines forces sociales pour résoudre leurs conflits. En somme, il s’agirait de redessiner le modèle de justice et de transformer la perspective sur la violence.

Ni Bukele ni Sheinbaum n’adoptent directement cette approche « scientifique » :

D’un côté, Nayib Bukele mise sur des mesures de lutte féroces et un durcissement du discours punitif, en ayant recours à la force militaire pour combattre le narcotrafic au Salvador. Bien qu’il affronte le problème de manière efficace en atteignant l’objectif d’éradication des groupes criminels, son action n’est pas réellement effective car la racine du problème demeure dans un système mal conçu dès ses fondations. Il s’agit d’une perpétuation du militarisme et de politiques prohibitionnistes déjà connues, mais poussées à l’extrême, qui peuvent ne fonctionner qu’à court terme.

Néanmoins, il bénéficie du soutien de 84 % des Salvadoriens, prêts à céder leurs droits démocratiques en échange de sécurité et de tranquillité, malgré les violations massives des droits humains. La construction récente de méga-prisons pour accueillir les criminels commence à produire des résultats : en 2019, le taux d’homicides s’élevait à 87 pour 100 000 habitants et fin 2023, il était tombé à 2,41 pour 100 000 habitants.

D’un autre côté, le Mexique est passé d’une « guerre frontale contre le narcotrafic » à une philosophie « des câlins, pas des balles ». Andrés Manuel López Obrador a adopté une approche moins conservatrice et plus conciliante de la violence, en rupture avec celle de ses prédécesseurs Calderón ou Peña Nieto. Même s’il a promu une politique visant théoriquement à s’attaquer aux causes profondes du narcotrafic, en proposant des opportunités et des alternatives socioéconomiques, cette stratégie reste déconnectée de la réalité du pays, qui fait face à une véritable épidémie de violence hors de contrôle. La stratégie mexicaine ne garantit pas la sécurité des citoyens et ne s’attaque pas à l’un des plus grands défis : la corruption institutionnelle.

Depuis octobre 2024, la nouvelle présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, poursuit la même ligne de prévention et de proximité sociale que López Obrador. Elle a défini une Stratégie nationale de sécurité basée sur quatre axes : l’attention portée aux causes, la consolidation de la Guardia Nacional, la coordination avec les entités fédératives et le renforcement du renseignement et de l’investigation, avec la création d’un nouveau Système national d’intelligence.

Au bout du compte, la violence en Amérique latine doit être comprise dès les dynamiques microsociales, au- delà de la logique abstraite du narcotrafic et du crime organisé, pour réaliser un plan de politique publique orienté à résoudre ce problème, qui n’est plus local mais transnational.

Menace pour l’Occident ?

La coopération internationale est clé pour affronter le problème, puisque le narcotrafic est une activité transnationale qui requiert une réponse multilatérale. Selon l’INTERPOL, « les narcos sont bien plus puissants qu’au temps d’Escobar » donc, maintenant plus que jamais, le narcotrafic et la délinquance organisé ne sont plus uniquement une menace pour l’Amérique latine, mais se sont étendus vers l’Occident. Dans les cinq dernières années, le trafic et la consommation de drogues ont percé exponentiellement, transformant l’Europe en un des principaux marchés de transit et destination.

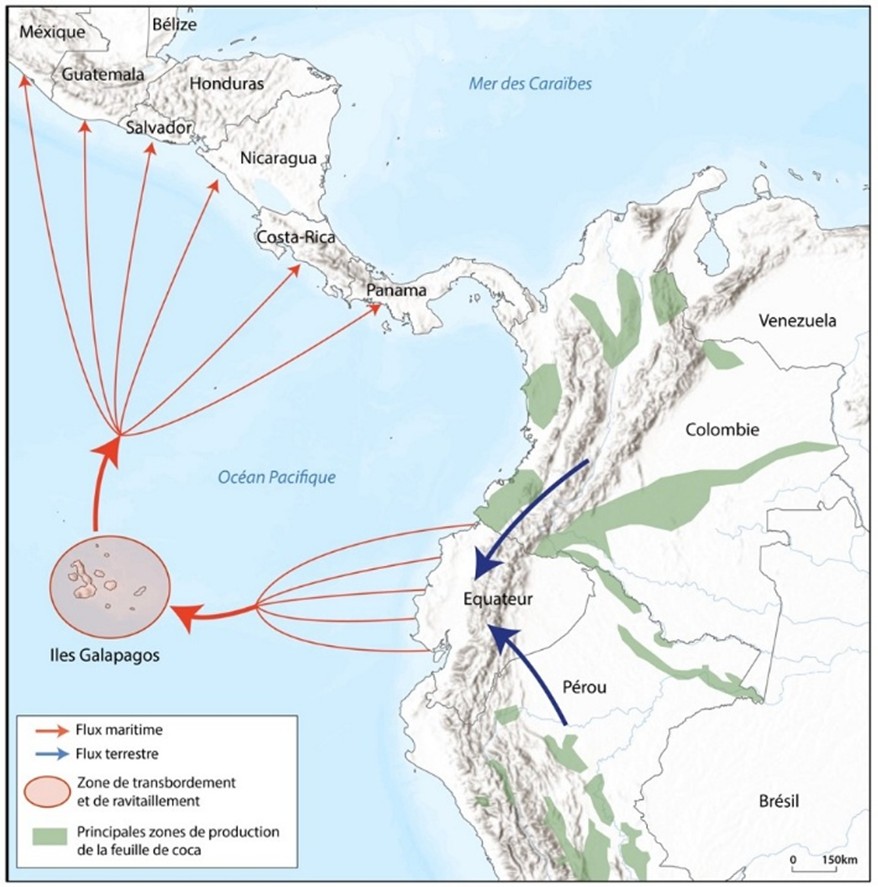

Depuis 2011, la consommation de cocaïne a augmenté de 80% conformément au Rapport mondial sur les drogues 2024. Selon Anitta Hipper, porte-parole des Affaires intérieures de la Commission européenne, dans la dernière décennie le marché européen de la cocaïne a connu une augmentation de 416% avec des saisies record aux frontières et dans les ports européens : 419 tonnes en 2023, étant la Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas les plus impliquées.

La hausse correspondant de délinquance violente, de la corruption et du blanchiment d’argent a atteint une échelle sans précédent dans tout le continent. Pour l’Union européenne, le crime organisé lié au narcotrafic représente une grave menace pour les citoyens, les entreprises, les institutions européennes et l’économie dans son ensemble à cause de la convergence des criminalités créée en conséquence.

Peut-être, le plus grand danger vient de la croissante disponibilité de cocaïne de haute pureté et bas coût, qui a provoqué que le marché de consume de cette drogue soit en hausse. L’analyse conjoint de l’Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies (OEDT) et d’Europol avertit des risques que cette situation implique, reflétant comment les réseaux du narcotrafic américain ont réussi à déployer leur portée au-delà de leurs frontières traditionnelles. En même temps, certains experts affirment que, en dernier ressort, la seule manière d’en finir avec le narcotrafic est que les Etats-Unis et les pays d’Europe réduisant la demande de ces drogues illégales.

Source : Courrier international, 2024

Il y a des solutions ?

« L’appelée guerre contre les drogues a fracassé, totalement et absolument » a dit le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’homme, Volter Türk, qui souligne aussi le besoin de politiques pour réguler les drogues basées sur la santé publique en remplacement des mesures exclusivement punitives. Plus loin des stratégies traditionnelles telles que l’éradication des cultures ou l’extradition de capos, les experts proposent : le renforcement des institutions locales pour réduire la corruption, l’attaque contre le blanchiment d’actifs clé pour l’expansion criminel, et des approches communautaires afin de prévenir le recrutement des jeunes.

Alors, la meilleure façon d’affronter l’expansion des groupes narcotrafiquants semble être une stratégie intégrale et coordonnée à long terme. Peut-être, pour traiter le problème à sa racine, il vaudrait mieux offrir des alternatives à la société pour éviter qu’elle ne tombe dans les mains de ces groupes : programmes de développement rural, bourses étudiantes, politiques de l’emploi et génération d’opportunités économiques, notamment pour les jeunes. Aujourd’hui, le débat sur la manière de lutter contre ce phénomène et d’y apporter une solution reste ouvert à tous. Quelle sera la cure pour cette épidémie de violence ? Ou, plus exactement, quel sera le vaccin contre cette maladie sociale enracinée dans le système ?

Par Lucia CABREJAS

Sous la direction de Laurent Attar-Bayrou, Président de l’Académie Internationale de la Paix

Sources

Abi-Habib, M. (15 septembre 2024). How a Tourist Paradise Became a Drug-Trafficking Magnet. The New York Times. https://www.nytimes.com/2024/09/15/world/americas/costa-rica-drug-trafficking.html

Ambassade de France au Costa Rica. (2025). Programme ALCORCA : un atelier de formation français contre le narcotrafic à San José. https://cr.ambafrance.org/Programme-ALCORCA-un-atelier-de-formation-francais contre-le-narcotrafic-a-San

Califican a Costa Rica como centro regional exportador de drogas. (21 juin 2025). Prensa Latina. https://www.prensa-latina.cu/2025/06/21/califican-a-costa-rica-como-centro-regional-exportador-de drogas/

Cohu, J.F. (30 septembre 2023). En Amérique latine, faire la paix avec les drogues ? Un enjeu de sécurité humaine globale. Nos Révolutions. https://nosrevolutions.fr/2023/09/30/en-amerique-latine-faire-la-paix avec-les-drogues-un-enjeu-de-securite-humaine-globale/

Costa Rica atacará el narcotráfico con cooperación de la DEA y el FBI. (12 mars 2025). Swissinfo. https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-atacar%C3%A1-el-narcotr%C3%A1fico-con-cooperaci%C3%B3n-de la-dea-y-el-fbi/89002084

Costa Rica y Ecuador bajo la lupa por narcotráfico. (24 mai 2025). ElPaís.cr. https://www.elpais.cr/2025/05/24/costa-rica-y-ecuador-bajo-la-lupa-por-narcotrafico/

Cottin, S. (22 juin 2025). Interpol : « Les narcos sont bien plus puissants qu’au temps d’Escobar ». Sud Ouest. https://www.sudouest.fr/politique/interpol-les-narcos-sont-bien-plus-puissants-qu-au-temps-d-escobar 24885093.php

Cuevas, C. (22 mai 2025). La mutación del narcotráfico en América Latina: ¿cómo reducir la violencia y la presión de Trump? Bloomberg Línea. https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/la-mutacion-del narcotrafico-en-america-latina-como-reducir-la-violencia-y-la-presion-de-trump/

Cuevas, C. (22 mai 2025). La mutación del narcotráfico en América Latina: sus tentáculos se extienden a Ecuador y Costa Rica. Bloomberg Línea. https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/la-mutacion-del narcotrafico-en-america-latina-sus-tentaculos-se-extienden-a-ecuador-y-costa-rica/

Douysset, E. (2 juin 2025). «Je me fiche qu’on me traite de dictateur»: le président du Salvador défend sa lutte féroce contre la criminalité et le narcotrafic. Le Figaro. https://www.lefigaro.fr/flash-actu/je-me-fiche-qu-on me-traite-de-dictateur-le-president-du-salvador-defend-sa-lutte-feroce-contre-la-criminalite-et-le narcotrafic-20250602

Faure, M. (14 juin 2024). L’Équateur en guerre contre les narcos. Conflits. https://www.revueconflits.com/lequateur-en-guerre-contre-les-narcos/

Gallice, B. et Legouteil, C. (2008). Approche géographique et stratégique du Narcotrafic en Amérique du Sud et de ses acteurs comme facteur de violence dans le continent. Ireness. https://www.irenees.net/bdf_fiche analyse-903_fr.html

Jacot, P. (19 octobre 2022). La guerre perdue contre le trafic de drogue. Les Echos. https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/la-guerre-perdue-contre-le-trafic-de-drogue-1870924

La prise de pouvoir des narcos en Amérique latine est d’une « logique implacable », selon Bertrand Monnet. (7 février 2024). Radio Télévision Suisse. https://www.rts.ch/info/monde/2024/article/la-prise-de-pouvoir-des narcos-en-amerique-latine-est-d-une-logique-implacable-selon-bertrand-monnet-28392727.html

La production de cocaïne a atteint des records en 2023 en Colombia. (19 octobre 2024). Radio Télévision Suisse.https://www.rts.ch/info/monde/2024/article/la-production-de-cocaine-a-atteint-des-records-en 2023-en-colombie-28667266.html

Marc, A. (9 avril 2024). Amérique Latine : les démocraties face à l’expansion de la violence. Institut Montaigne. https://www.institutmontaigne.org/expressions/amerique-latine-les-democraties-face-lexpansion-de-la violence

Marin, C. (1994). Les grands courants du narcotrafic en Amérique latine. Le Monde diplomatique. https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/amerlatdrogue

« No va a regresar la guerra contra el narco »: Sheinbaum presenta su plan de seguridad para México. (8 octobre 2024). France 24. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20241008-no-va-a-regresar la-guerra-contra-el-narco-sheinbaum-presenta-su-plan-de-seguridad-para-m%C3%A9xico

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. (2024). Rapport mondial sur les drogues. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2024/languages/2412382F.pdf

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. (2025). ¿Qué tanto se han extendido los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en América Latina y el Caribe? Ésta y otras preguntas contestadas. https://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2024/September/how-widespread-are-human-traffickingand-migrant-smuggling-in-latin-america-and-the-caribbean-and-other-questions answered.html

Pleschberger, J. (12 février 2024). Le Costa Rica et l’UE vont accroitre leur coopération pour lutter contre le trafic de drogue. Euronews. https://fr.euronews.com/2024/02/12/le-costa-rica-et-lue-vont-accroitre-leur cooperation-pour-lutter-contre-le-trafic-de-drogu

Reygada, L. (26 novembre 2024). En Amérique latine, les stratégies de »guerre contre la drogue » n’ont jamais résolu le problème du narcotrafic. L’Humanité. https://www.humanite.fr/monde/amerique-latine/en amerique-latine-les-strategies-de-guerre-contre-la-drogue-nont-jamais-resolu-le-probleme-du-narcotrafic

Terradillos, M. (9 octobre 2024). ‘No va a regresar la guerra contra el narco’, la promesa de la nueva presidenta de México en su Plan Nacional de Seguridad. RFI France. https://www.rfi.fr/es/programas/noticias-deam%C3%A9rica/20241009-no-va-a-regresar-la-guerra-contra-el-narco-la-promesa-de-la-nueva-presidentade-m%C3%A9xico-en-su-plan-nacional-de seguridad

Vigna, A. (11 février 2025). Costa Rica : « la Suisse de l’Amérique latine » plongée dans la tourmente du narcotrafic. Le Monde. https://www.lemonde.fr/international/article/2025/02/11/costa-rica-la-suisse-de-l amerique-latine-plongee-dans-la-tourmente-du-narcotrafic_6542131_3210.html