Plus d’une décennie après le déclenchement du conflit syrien en 2011, la situation des réfugiés installés en Turquie illustre l’une des crises migratoires les plus durables et complexes du XXIᵉ siècle. Plus de trois millions de syriens y vivent, dans un contexte où l’intégration sociale et économique demeure limitée. Cette fragilité s’explique par un statut juridique ambigu, des tensions sociales récurrentes, une conjoncture économique dégradée et les conséquences des séismes de 2023, qui ont profondément affecté les provinces du sud-est. À cela s’ajoute un climat politique de plus en plus hostile, nourri par des discours xénophobes, renforçant ainsi la marginalisation des réfugiés.

Dans le même temps, la perspective d’un retour en Syrie reste largement hypothétique. Malgré la chute du régime d’al-Assad fin 2024 et l’affaiblissement de l’État islamique, la situation sur le terrain demeure instable; persistance des menaces terroristes, effondrement des services publics, destructions massives d’infrastructures et présence de mines entravent tout processus de réinstallation durable.

Cet article propose d’analyser cette double contrainte, entre intégration compromise et retour incertain. Entre politique de retour et impossibilité de rapatriement, nous pouvons nous questionner: Quel avenir attend la population réfugiée syrienne durablement installée en Turquie ?

Pour répondre à cette question, notre article s’appuie sur une lecture croisée de rapports institutionnels, d’organisations non gouvernementales ainsi que de sources médiatiques indépendantes. L’étude vise à éclairer les mécanismes socio-économiques, sécuritaires mais aussi politiques qui maintiennent les réfugiés syriens dans un entre-deux migratoire, révélant les limites structurelles des politiques d’accueil turques et l’absence de conditions favorables à un retour durable en Syrie.

Les Syriens dans la société turque: de la protection temporaire à la précarité durable

En 2011, les revendications populaires en Syrie, à la fois démocratiques et économiques, portées par le mouvement des Printemps arabes, s’articulent autour du slogan: “Le peuple veut la chute du régime”. Face à cela, le régime syrien de Bachar al-Assad choisit de réprimer violemment ces manifestations pacifiques. Le déploiement des forces armées plonge alors le pays dans une guerre civile brutale.

L’utilisation d’armes chimiques par le régime en 2013 contre sa propre population marque le franchissement d’une “ligne rouge” et élève le conflit à une dimension internationale sans précédent. Cette guerre, impliquant de nombreux groupes armés internes ainsi que des puissances étrangères, provoque alors l’une des plus vastes crises de déplacement de population depuis la seconde guerre mondiale, forçant des millions de syriens à s’exiler et à trouver refuge dans les territoires voisins, notamment en Turquie.

Bien que la politique turque de “porte ouverte », à l’égard de cette population fuyant les horreurs de la guerre, se veut dans un premier temps humaniste, la Turquie mise sur le caractère temporaire de cette crise et suppose que les syriens, qualifiés “d’invités” (Misafir), retourneront chez eux une fois la situation apaisée. Près de quinze ans plus tard, plus de trois millions de syriens sont présents au-delà de la frontière nord, faisant de la Turquie le principal pays d’accueil (Balci, Tolay 2016).

Traduisant cette logique d’accueil provisoire, les syriens sont placés sous un régime de protection temporaire, garantissant notamment la non-expulsion (principe de non-refoulement) et l’accès aux services de base, tels que l’éducation ou le système national de santé. Or, ce régime ne représente pas un statut de réfugié au sens strict du droit international et présente ainsi une limite quant à la perspective d’intégration. Cette distinction juridique, souvent perçue comme technique, conditionne pourtant toute la trajectoire d’intégration des syriens dans le pays. Leur présence est légale mais précaire, protégée mais non durable (OSAR 2020)

Dès son arrivée en 2011, la population syrienne est soumise à des niveaux d’insécurité économique élevés. Nombreux sont ceux qui arrivent sans ressources, dans un pays déjà marqué par des difficultés économiques et une inflation croissante. Cette population va ainsi tâcher de se rapprocher et de s’installer dans les centres urbains, particulièrement ceux proches de la frontière avec la Syrie, en raison de la proximité et de l’attractivité économique qu’ils représentent (Balci 2016).

Bien que certains syriens disposant d’un capital suffisant aient pu fonder leur entreprise ou ouvrir un commerce, la majorité reste confinée à des emplois précaires. La présence de cette main-d’œuvre réfugiée a ainsi accentué la concurrence sur le marché du travail, en particulier dans l’économie informelle.

En vertu de la réglementation turque, les travailleurs syriens sous protection temporaire ne peuvent en effet constituer plus de 10 % des effectifs d’une même entreprise, ce qui freine considérablement leur insertion formelle. De ce fait, une grande partie d’entre eux se voit contrainte de travailler sans contrat ni protection sociale, souvent dans des conditions précaires et pour des salaires nettement inférieurs à ceux des travailleurs turcs. À tâche égale, un syrien peut être rémunéré jusqu’à trois fois moins, une situation qui le rend plus compétitif économiquement, mais au prix d’une exploitation silencieuse et d’un déséquilibre social croissant entre populations locales et réfugiés (Balci, Tolay 2016).

Ainsi, en raison des difficultés à obtenir un travail stable et de cette rémunération plus modeste, 67% des syriens vivent sous le seuil de pauvreté. Ces derniers sont alors contraints d’adopter des mécanismes d’adaptations négatifs tels que la réduction des dépenses alimentaires essentielles, la réduction des dépenses de santé et d’éducation, ou encore l’acceptation de conditions de logement inférieures aux normes. Cela va avoir des conséquences négatives sur leur qualité de vie, entraînant une insécurité alimentaire accrue, mais aussi un surpeuplement dans des bâtiments de mauvaise qualité et souvent en zones moins accessibles, posant ainsi des difficultés de mobilités (OSAR 2020).

Cette situation va être profondément aggravée par les séismes destructeurs de février 2023, ayant frappé les onze provinces du sud-est de la Turquie, région qui hébergeait une très grande population syrienne sous protection temporaire. En raison de leurs vulnérabilités préexistantes, les 1,7 millions de syriens de la région demeurent la population la plus à risque. Les séismes ont provoqué une destruction catastrophique des biens et des infrastructures, environ 220 000 lieux de travail ont été gravement endommagés ou détruits, les forçant ainsi à cesser leurs activités. La perte soudaine de revenu engendrée, l’absence d’épargne et le chômage ont touché jusqu’à 76 % des ménages sous protection temporaire, 84% des participants à une évaluation post-séisme ont déclaré que leur situation financière s’était aggravée (Regional Refugee & Resilience Plan 2024).

Outre l’effondrement des bâtiments, la destruction des cultures a réduit la disponibilité des denrées alimentaires, provoquant ainsi une hausse des prix. Cette situation, dans un contexte déjà marqué par une inflation de +53 % en janvier 2023 (TURKSTAT 2023), exacerbe l’insécurité alimentaire dans la région, avec un une hausse de 75% des prix de l’alimentation en septembre 2023 (De Cramer 2023). Cela s’avère être profondément impactant pour les réfugiés syriens au vu des difficultés financières mais aussi d’accès à une nutrition convenable préexistantes.

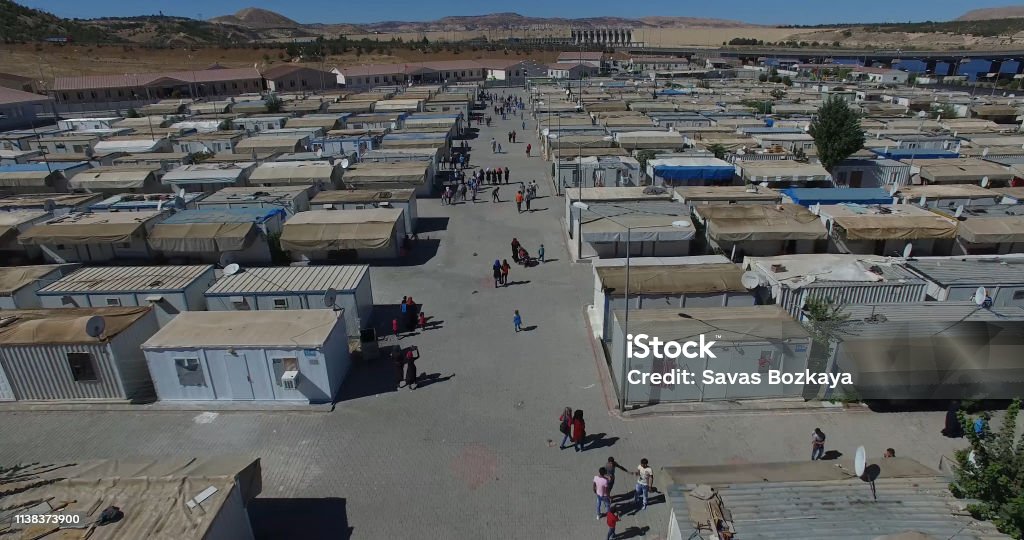

D’autre part, des centaines de milliers de personnes, y compris des syriens, ont dû être relogées dans des abris temporaires formels et informels (tentes et conteneurs) et la destruction des infrastructures de santé, la perturbation des services de routine (y compris la vaccination), l’augmentation des besoins non satisfaits en matière de soins de santé primaires, et de santé mentale, ont été observées (Regional Refugee & Resilience Plan 2024).

Une présence contestée: vers la fin de l’hospitalité turque

Dans ce contexte difficile, la présence syrienne suscite désormais un sentiment de lassitude et de rejet au sein de la société turque. Cette évolution ouvre une nouvelle phase, celle d’un repli politique et social, où les “invités” d’hier deviennent progressivement indésirables.

Alimentée par la crise économique persistante et la dégradation des conditions de vie au lendemain des séismes de 2023, l’hostilité de la population turque envers les réfugiés syriens s’est nettement accentuée. Ces derniers sont désormais souvent désignés comme responsables du manque d’opportunités d’emploi, de la pénurie de logements ou encore de la pression croissante sur les services publics. Cette rhétorique, amplifiée par certains médias et acteurs politiques, a contribué à banaliser un discours de rejet et à nourrir des tensions sociales déjà profondes (Thorpe, Lazzaroni 2025).

À la suite des tremblements de terre de février 2023, le discours anti-syrien s’est encore durci. Les réfugiés ont alors subi une “double peur”: celle du traumatisme du séisme et celle d’être pris pour cibles. Des rumeurs infondées d’actes de pillage attribués à des syriens ont circulé, entraînant des agressions verbales et physiques, ainsi que des discriminations dans l’accès à l’aide humanitaire ou encore au logement temporaire. Ce sentiment a été exacerbé par un discours politique nationaliste turc appelant, en effet, à prioriser l’aide aux citoyens turcs (Gourain, Poyraz 2023).

L’escalade s’est traduite par plusieurs épisodes de violence, notamment en juillet 2024, lorsque des émeutes anti-réfugiés ont éclaté dans plusieurs provinces, dont Kayseri, où des commerces et habitations appartenant à des familles syriennes ont été pris pour cibles.

Ces événements illustrent une fracture sociale désormais ouverte entre populations locales et réfugiés, sur fond de crise économique et de fatigue humanitaire (ACHR 2025).

Par ailleurs, les politiques turques traduisent un glissement progressif entre discours humanitaire et pratiques coercitives.

Malgré les engagements répétés des autorités à respecter le principe de non-refoulement, des déportations directes et des pressions administratives et psychologiques sont régulièrement rapportées par les ONG et les observateurs internationaux. Si le président Recep Tayyip Erdoğan a affirmé à plusieurs reprises que la Turquie “n’obligerait personne à partir”, un fossé manifeste subsiste entre la rhétorique officielle et la réalité du terrain; contrôles policiers renforcés, détentions arbitraires, convocations administratives dans les centres de rapatriement, ou encore menaces de retrait du statut de protection temporaire.

Des pratiques, souvent présentées comme des retours “volontaires”, s’apparentent dans de nombreux cas à des départs contraints opérés dans un climat de peur et d’incertitude. De nombreux syriens ont témoigné avoir été détenus de force et contraints de signer des documents de “retour volontaire” sous la menace ou la violence. Ces procédures, dénoncées par plusieurs organisations de défense des droits humains, soulèvent de graves interrogations quant à leur conformité avec le droit international (ACHR 2025). Dans le même temps, la Turquie a mis en place la procédure dite du “go and see”, permettant à certains chefs de famille de se rendre temporairement en Syrie afin d’évaluer les conditions d’un éventuel retour. Officiellement fondée sur le volontariat, cette mesure s’inscrit pourtant dans un contexte de pression politique et sécuritaire qui limite la liberté réelle de choix des réfugiés (USCRI 2025).

Les données confirment cette tendance, entre janvier et août 2023, près de 30 000 réfugiés syriens ont été expulsés de Turquie, souvent dans des conditions jugées préoccupantes par les observateurs internationaux. En juin 2024, 16 500 Syriens supplémentaires auraient été déportés, traduisant une intensification des mesures de retour forcé sous couvert de volontariat (ACHR 2025).

Si les politiques de “retour volontaire” mises en avant par Ankara peuvent traduire une volonté institutionnelle de réduction du nombre de réfugiés, il convient de noter que certains syriens expriment eux-mêmes le souhait de rentrer

Cette volonté de retour résulte d’une imbrication complexe de facteurs sociaux, économiques et psychologiques. De nombreux réfugiés témoignent que la détérioration des conditions de vie en Turquie, marquée par la flambée des prix, le chômage et la discrimination, est devenue insupportable. Pour certains, “l’économie est encore pire que le racisme”; la crise du coût de la vie, aggravée par l’inflation, a rendu presque impossible l’accès à un emploi stable et à un logement abordable, les propriétaires refusant souvent de louer à des syriens.

Dans ce contexte, le retour au pays, même fragile, apparaît parfois comme une fuite de la précarité plus que comme un véritable projet de réinstallation. Les réfugiés espèrent y retrouver un coût de la vie plus supportable, un environnement familier, ou simplement une stabilité perçue comme moins hostile que celle qu’ils subissent désormais en Turquie (Thorpe, Lazzaroni 2025).

En somme, la Turquie met en œuvre un ensemble de restrictions légales, sociales et économiques qui, combinées à la montée du racisme et aux pratiques de déportation, entraînent des départs massifs présentés comme volontaires, mais souvent contraints par les circonstances. Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie politique visant à réduire la présence syrienne sur le territoire national, tout en maintenant une rhétorique officielle de respect du droit international. Selon les autorités turques, six mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, près de 273 000 syriens auraient quitté la Turquie pour retourner en Syrie, un chiffre qui illustre l’ampleur du phénomène, mais dont la dimension réellement volontaire reste sujette à caution (Thorpe, Lazzaroni 2025).

Les limites du retour: entre insécurité persistante et absence de perspectives en Syrie

La question du retour de la population syrienne dans son pays d’origine demeure profondément entravée par l’insécurité persistante et l’absence de perspectives socio-économiques, transformant ce qui devrait être un retour volontaire et digne en un acte à la fois risqué et désespéré. Bien que plus d’un million de réfugiés syriens aient officiellement regagné leur pays depuis les États voisins, l’International Rescue Committee (IRC) avertit que les conditions actuelles en Syrie sont loin de permettre des retours sûrs, dignes et durables (IRC 2025).

Au-delà de la dégradation socio-économique, la Syrie demeure caractérisée par une instabilité sécuritaire profonde, exposant aussi bien les rapatriés que les résidents à des risques permanents. L’une des menaces les plus meurtrières pour les civils retournant dans leur région d’origine réside dans la présence massive de restes explosifs de guerre; mines antipersonnel, engins improvisés et munitions non explosées. Ces vestiges de la guerre continuent de faire de nombreuses victimes, en particulier dans les zones rurales et anciennement assiégées comme Deir ez-Zor, l’une des régions les plus contaminées du pays.

Entre décembre 2024 et mai 2025, 26 % des 471 incidents liés à des restes explosifs recensés à l’échelle nationale se sont produits dans cette seule province. L’impact sur les civils est dramatique; selon Médecins Sans Frontières (MSF), les enfants représentent près de 40 % des patients blessés par des mines dans la région. Nombre d’entre eux sont touchés alors qu’ils gardent des troupeaux, ramassent des truffes ou jouent dans des zones encore contaminées.

Ces explosions entraînent fréquemment des blessures graves et irréversibles, près d’un quart des patients pris en charge ont dû subir une amputation, soulignant la gravité d’une menace silencieuse qui continue de tuer ou de mutiler longtemps après la fin officielle des combats (MSF 2025a). Dans certaines zones surveillées par l’International Rescue Committee (IRC), 87 % des habitants déclarent la présence de munitions non explosées dans un rayon de dix kilomètres autour de leur domicile, rendant la vie quotidienne aussi précaire que périlleuse (IRC 2025).

Parallèlement, la situation sécuritaire générale reste extrêmement instable. La menace terroriste demeure élevée sur l’ensemble du territoire, y compris à Damas, où la présence d’acteurs armés et de cellules dormantes continue d’alimenter la peur. Les ressortissants étrangers, travailleurs humanitaires compris, sont régulièrement identifiés comme des cibles d’opportunité, illustrant le caractère diffus et persistant de l’insécurité (France Diplomatie 2025).

Cette insécurité chronique s’inscrit dans un contexte de fragmentation politique et de violences localisées, malgré la chute du régime d’Assad. De nombreux affrontements persistent dans des provinces comme Soueïda, où les tensions intercommunautaires, les enlèvements, les exécutions extrajudiciaires et les pillages rythment encore la vie des civils (UNSC 2025).

La prolifération incontrôlée des armes, conséquence directe du pillage des dépôts militaires et de la multiplication des milices, renforce le climat de peur et fait craindre à la population un nouveau cycle de guerre civile (MSF 2025b).

D’autre part, le retour en Syrie demeure extrêmement difficile, voire impossible, en raison de l’effondrement des infrastructures, de l’aggravation de la crise économique et de la dégradation généralisée des services essentiels. Ces conditions rendent toute perspective de réinstallation sûre et digne pratiquement irréalisable. Plus de douze années de conflit ont laissé un pays profondément meurtri. Près d’un tiers du parc immobilier a été détruit, forçant les rapatriés à se loger dans des bâtiments partiellement effondrés, des abris temporaires ou des logements surpeuplés aux loyers élevés. Les infrastructures de base, déjà fragiles avant la guerre, ont été gravement endommagées, plus de quatre réseaux électriques sur cinq ont été détruits, tandis que près des deux tiers des systèmes d’approvisionnement en eau demeurent inutilisables.

Cette situation s’étend également aux services publics essentiels. Un tiers des écoles reste fermé ou inutilisable, compromettant la scolarisation des enfants, et près de la moitié des hôpitaux ne sont plus pleinement opérationnels. Le système de santé est, en effet, à l’agonie après plus d’une décennie de guerre. Les hôpitaux souffrent de graves pénuries de matériel, de médicaments et surtout de personnel qualifié; anesthésistes, chirurgiens ou encore infirmiers spécialisés. A noter par ailleurs que les zones rurales et périurbaines, souvent les plus touchées par les combats, peinent à recevoir une aide internationale suffisante en raison de l’insécurité persistante et des restrictions imposées par le régime.

Dans un tel contexte, les syriens qui choisissent, ou sont contraints, de rentrer se heurtent à une absence totale de perspectives économiques et sociales, les enfermant dans des cycles répétés de déplacement interne, de précarité et de dépendance à l’aide humanitaire. Le retour, loin d’être synonyme de stabilité, devient ainsi un nouveau parcours d’exil à l’intérieur même du pays (IRC 2025).

À cette dégradation infrastructurelle s’ajoutent des difficultés économiques. La majorité de la population syrienne vit désormais sous le seuil de pauvreté, fixé à environ deux dollars par jour. Les opportunités d’emploi sont rares, mal rémunérées et souvent limitées à l’économie informelle. Le salaire moyen d’un fonctionnaire n’excède pas vingt dollars par mois, un montant dérisoire qui ne permet pas de couvrir les besoins essentiels d’un ménage.

Dans de nombreux établissements publics, les patients doivent eux-mêmes acheter les fournitures nécessaires à leur traitement, seringues, gants, pansements, voire anesthésiants et masques pour le personnel médical. Cette situation absurde rend parfois l’hôpital public plus coûteux que le privé, accentuant les inégalités d’accès aux soins.

Les sanctions économiques internationales, conjuguées à une corruption endémique, aggravent encore ces pénuries et maintiennent les prix des médicaments à des niveaux inaccessibles pour la majorité des Syriens (MSF 2025b).

Dans ce contexte, les réfugiés rapatriés se trouvent confrontés à un environnement où la survie prime sur la reconstruction, révélant l’écart abyssal entre la rhétorique du “retour volontaire” et la réalité quotidienne d’un pays exsangue.

Conclusion:

Ainsi, entre promesses d’intégration et incitations au retour, les réfugiés syriens en Turquie se trouvent durablement confinés dans une situation d’entre-deux migratoire, révélatrice des contradictions des politiques d’accueil contemporaines. Loin d’être passagère, leur présence s’est inscrite dans le temps long, mais sans reconnaissance pleine ni perspective claire d’avenir. La Turquie, confrontée à ses propres fragilités économiques et politiques, oscille entre gestion humanitaire et logique de contrôle, transformant un accueil initialement solidaire en une politique d’endiguement sous tension.

Dans le même temps, la Syrie, toujours minée par l’insécurité, l’effondrement institutionnel et la misère économique, ne peut offrir ni stabilité ni dignité à ceux qui tentent d’y retourner. Le retour volontaire, érigé en horizon politique, se heurte à la réalité d’un pays encore en ruine, où la survie l’emporte sur la reconstruction.

Ainsi, les réfugiés syriens demeurent pris dans un espace sans issue claire, ni pleinement intégrés en Turquie, ni en mesure de rentrer en Syrie. Cette impasse migratoire interroge la responsabilité partagée des acteurs régionaux et internationaux face à une crise qui n’est plus celle de l’urgence, mais celle de la durée. Garantir un avenir aux réfugiés syriens suppose désormais de dépasser la logique du temporaire, de repenser les cadres de protection et d’engager un véritable effort collectif pour reconstruire, au-delà des frontières, les conditions d’une stabilité humaine et politique durable.

- ACHR (2025) Return without guarantees: Syrian refugee return policies from neighboring countries. ReliefWeb, juillet 2025. Disponible sur : https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/return-without-guarantees-syrian-refugee-return-policies-neighboring-countries-enar

- Balci, B. (2016) Les réfugiés syriens en Turquie. Sciences Po – L’Enjeu mondial. Disponible sur : https://www.sciencespo.fr/enjeumondial/fr/odr/les-refugies-syriens-en-turquie.html

- Balci, B. & Tolay, J. (2016) La Turquie face aux réfugiés syriens : entre engagement humanitaire et instrumentalisation politique. Sciences Po – HAL Archives. Disponible sur : https://sciencespo.hal.science/hal-03389091/file/2016-balci-tolay-la-turquie-face-auxrefugies-syriens.pdf

- De Cramer, A. (2023) Food insecurity looms after Turkey’s earthquakes. Asia Times, mars 2023. Disponible sur : https://asiatimes.com/2023/03/food-insecurity-looms-after-turkeys-earthquakes

- France Diplomatie (2025) Situation sécuritaire et menace terroriste en Syrie. Disponible sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/syrie

- Gourain, V. & Poyraz, S. (2023) Mesurer et nommer la catastrophe : usages politiques des tremblements de terre du 6 février 2023 dans le sud-est de la Turquie. ÉchoGéo, no. 64.

Disponible sur : https://journals.openedition.org/echogeo/24964 - International Rescue Committee (IRC) (2025) IRC urges caution as one million Syrian refugees are reported to have returned home. ReliefWeb, janvier 2025. Disponible sur : https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/irc-urges-caution-one-million-syrian-refugees-are-reported-have-returned-home

- Médecins Sans Frontières (MSF) (2025a) Syrie : à Deir ez-Zor, les ravages des mines non explosées, vestiges de la guerre. Communiqué de presse, juin 2025. Disponible sur : https://www.msf.fr/communiques-presse/syrie-a-deir-ez-zor-les-ravages-des-mines-non-explosees-vestiges-de-la-guerre-0

- Médecins Sans Frontières (MSF) (2025b) Syrie : le système de santé est à terre après des années de guerre. Actualité, janvier 2025. Disponible sur : https://www.msf.fr/actualites/syrie-le-systeme-de-sante-est-a-terre-apres-des-annees-de-guerre

- Office Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) (2020) Turquie : protection temporaire, permis de résidence et risques de renvoi forcé pour les réfugiés syriens. Berne : OSAR. Disponible sur : https://www.refugeecouncil.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Europa/Tuerkei/200715_TUR_refugies_syriens_protection.pdf

- Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) (2024) Türkiye Country Chapter 2023–2025. Ankara : UNDP / UNHCR. Disponible sur : https://www.3rpsyriacrisis.org/portfolio/turkiye2024/

- Thorpe, H. & Lazzaroni, D. (2025) Syrians are leaving Turkey unsure of what awaits them. Turkey Recap, mai 2025. Disponible sur : https://www.turkeyrecap.com/p/syrians-are-leaving-turkey-unsure

- TURKSTAT (2023) Consumer Price Index – September 2023. Turkish Statistical Institute, Ankara.

- UNHCR (2025) A million Syrians have returned home, but more support needed so millions more can. United Nations High Commissioner for Refugees, mars 2025. Disponible sur : https://www.unhcr.org/news/press-releases/million-syrians-have-returned-home-more-support-needed-so-millions-more-can

- UNSC (2025) Syrie : des changements majeurs s’imposent en matière de sécurité et de transition politique, exhorte l’Envoyé spécial devant le Conseil de sécurité. ReliefWeb, février 2025.

16. USCRI (2025) Six mois après Assad : un retour sûr reste hors de portée. ReliefWeb, juillet 2025. Disponible sur : https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/six-months-post-assad-safe-return-remains-out-reach

Par Ivan d.Poret

Sous la direction de Laurent Attar-Bayrou, Président de l’Académie Internationale de la Paix